Глава №2 Информатика как учебный предмет

Информатика

как учебный предмет

Информатика была введена как обязательный учебный предмет во все средние школы СССР с 1 сентября 1985 года и получила название"Основы информатики и вычислительной техники", сокращенно ОИВТ. С 2004 года данный предмет назывался "Информатика и информационно‐коммуникационные технологии" или сокращенно – "Информатика и ИКТ", с 2011 года снова -"Информатика". Между возникновением информатики как самостоятельной науки и введением ее в практику массовой общеобразовательной школы прошло очень мало времени – всего 10‐15 лет. Поэтому определение содержания школьного курса информатики и ИКТ в настоящее время является непростой и актуальной задачей.

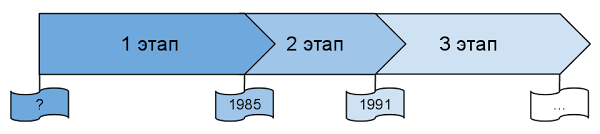

Можно

выделить три основных этапа в истории отечественного образования в этой

области:

- первый

этап – с начала постройки первых советских ЭВМ и до введения в школе учебного

предмета ОИВТ в 1985 году;

- второй

– с 1985 по 1990 гг. до начала массового поступления в школы компьютерных

классов;

- третий

– с 1991 г. и по настоящее время.

Программное

обеспечение школьной информатики поддерживает информационную, управляющую и

обучающую системы средней школы. В области технического обеспечения она имеет

цель, которая заключается в экономическом обосновании выбора технических средств

для сопровождения учебно-воспитательного процесса школы. Учебно-методическое

обеспечение школьной информатики состоит в разработке учебных программ,

методических пособий, учебников по курсу информатики и т.п. Организационное

обеспечение связано с внедрением и поддержанием новой информационной технологии

учебного процесса.

Школьный

предмет информатики должен отражать наиболее общезначимые, фундаментальные

понятия и сведения, вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками,

необходимыми для изучения основ информатики и других наук, а также готовить

учащихся к будущей практической деятельности.

Среди

принципов формирования содержания образования дидактика выделяет, как наиболее

важный, принцип единства и противоположности логики науки и учебного

предмета.

Изучение

информатики и ИКТ в школе направлено на достижение следующих

целей:

в

основной школе:

- освоение

знаний, составляющих основу научных представлений об информации,

информационных процессах, системах, технологиях и

моделях;

- овладение

умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать

собственную информационную деятельность и планировать ее

результаты;

- развитие

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

средствами ИКТ;

- воспитание

ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов

ее распространения; избирательного отношения к полученной

информации;

- выработка

навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем

освоении профессий, востребованных на рынке труда.

в старшей школе на базовом уровне: - освоение

системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,

биологических и технических системах;

- овладение

умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных

дисциплин;

- развитие

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении

различных учебных предметов;

- воспитание

ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной

деятельности;

- приобретение

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

в старшей школе на углубленном уровне: - освоение

и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам

в биологических, технологических и социальных системах;

- овладение

умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию;

создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд

пользователя;

- развитие

алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного

мышления;

- воспитание

чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с

информацией;

- приобретение

опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления,

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных

сферах, востребованных на рынке труда.

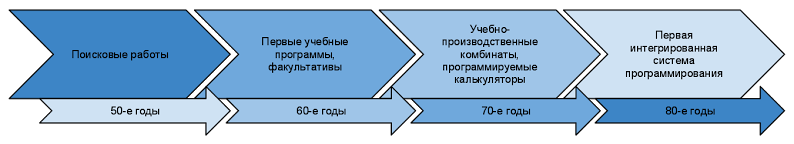

В начале 50-х годов отдельные группы энтузиастов в НИИ и вузовских вычислительных центрах вели поисковые работы по обучению школьников началам программирования. В начале 60-х годов стали открываться школы с математической специализацией, и для них были созданы первые официальные учебные программы по курсу программирования, ориентированных на учащихся средних школ. В этих специализированных школах предусматривалась профессиональная подготовка вычислителей‐программистов на базе общего среднего образовния. После школьной реформы 1966 года в учебные планы средней школы были введены новые формы учебной работы – факультативы. По математике и ее приложениям было разработано три факультативных курса: "Программирование", "Вычислительная математика" и "Векторные пространства и линейное программирование". В начале 70-х годов начала развиваться система межшкольных учебно‐производственных комбинатов, в некоторых из которых стали возникать специализации по профессиональной подготовке учащихся старших классов в области применения вычислительной техники. В конце 70-х годов появились массовые и дешевые программируемые микрокалькуляторы. После экспериментальной проверки решением Минпроса СССР они были введены в школьный учебный процесс. В начале 80-х годов была создана интегрированная система программирования "Школьница" – первая отечественная программная система, специально ориентированная на школьный учебный процесс.

Все,

о чем шла речь выше, создало предпосылки для последующего решения проблемы

компьютеризации школьного образования. В ходе реформы школы 1984 года была

объявлена задача введения информатики и вычислительной техники в учебный процесс

школы и обеспечения всеобщей компьютерной грамотности молодежи.

Перед промышленностью страны была поставлена задача – в сжатые сроки развернуть

массовое производство персональных компьютеров и компьютерных классов для

оснащения школ. Эта задача была успешно выполнена – в конце 80-х – начале 90-х

годов в школы стали массово поступать отечественные компьютерные классы с

персональными ЭВМ

типа "ДВК", "Корвет", "Микроша", "Агат", "Электроника" и

др., что ознаменовало переход от безмашинного курса информатики

к собственномашинному обучению.

Вслед

за появлением термина "кибернетика" стало использоваться англоязычное

словосочетание "computer science" (компьютерная наука). Этот термин и сейчас

широко распространен в США, Канаде и странах Латинской Америки. Позднее (60-70

годы) во Франции ввели термин "informatique" (информатика), образованный от двух

слов (информация и автоматика). Этот новый термин получил распространение в СССР

и странах Западной Европы.

В

80-е годы курсы информатики строились в условиях безмашинного

обучения и не получили широкого распространения, что было связано как с

неподготовленностью преподавателей, так и с отсутствием в школах материальной

базы. В 1985 и 1986 гг. была проведена массовая переподготовка учителей

математики и физики на специальных курсах, а также начата регулярная подготовка

учителей информатики на физико-математических факультетах пединститутов. В то

время отечественные персональные ЭВМ в педагогических вузах были в очень

ограниченном количестве, а подготовка учителей информатики не соответствовала

требованиям преподавания нового предмета. Только в небольшой части ведущих вузов

были установлены первые отечественные компьютерные классы, а также японские

компьютеры «Ямаха» (в том числе и в Глазовском пединституте).

Тем не менее машинный вариант обучения стал возможен.

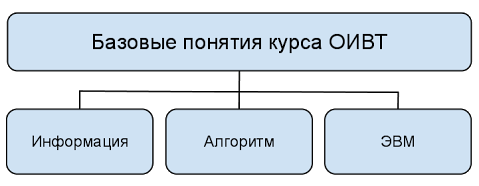

Первая

программа курса ОИВТ 1985 года содержала три базовых

понятия: информация, алгоритм, ЭВМ. Эти

понятия определяли обязательный для усвоения учащимися объем теоретической

подготовки. Содержание обучения складывалось на основе компонентов

алгоритмической культуры и компьютерной грамотности учащихся. Курс ОИВТ

предназначался для изучения в двух старших классах – в девятом и десятом. В 9

классе отводилось 34 часа (1 час в неделю), а в 10 классе содержание курса

дифференцировалось на два варианта – полный и краткий. Полный курс в 68 часов

был рассчитан для школ, располагающих вычислительными машинами или имеющими

возможность проводить занятия со школьниками в вычислительном центре. Краткий

курс объемом 34 часа предназначался для школ, не имеющих возможности проводить

занятия с применением ЭВМ. Таким образом, сразу были предусмотрено два варианта

– машинный и безмашинный. Но в безмашинном варианте

планировались экскурсии объемом 4 часа в вычислительный центр или на

предприятия, использующие ЭВМ. Однако реальное состояние школ и готовность

учительских кадров привели к тому, что курс был изначально ориентирован

на безмашинный вариант обучения. Большая часть учебного времени

отводилась на алгоритмизацию и программирование, через которые преимущественно и

рассматривалось общеобразовательное значение предмета

информатики.

Первый

собственно машинный вариант курса ОИВТ был разработан в 1986

году в объеме 102 часа для двух старших классов. В нем на знакомство с ЭВМ и

решение задач на ЭВМ отводилось 48 часов. В то же время существенного отличия от

безмашинного варианта не было. Тем не менее, курс был ориентирован на обучение

информатике в условиях активной работы учащихся с ЭВМ в школьном кабинете

вычислительной техники (в это время начались первые поставки в школы

персональных компьютеров). Курс сопровождался соответствующим программным

обеспечением: операционной системой, файловой системой, текстовым редактором.

Были разработаны прикладные программы учебного назначения, которые стали

неотъемлемым компонентом методической системы преподавателя информатики.

Предполагалась постоянная работа школьников с ЭВМ на каждом уроке в кабинете

информатики. Было предложено три вида организационного использования кабинета

вычислительной техники – проведение демонстраций на компьютере, выполнение

фронтальных лабораторных работ и практикума. Безмашинный вариант сопровождался

несколькими учебными пособиями, например,

учебники А.Г.Кушниренко с соавторами в то время получили

широкое распространение. Но все же и машинный вариант во многом продолжал линию

на алгоритмизацию и программирование и практически не содержал фундаментальных

основ информатики. В 1990 годы с поступлением компьютеров в большинстве школ

курс информатики начал преподаваться в полноценном машинном варианте, а основное

внимание учителя стали уделять освоению приемов работы на компьютере и

информационных технологий.